1、成品油价格管理稳步推行

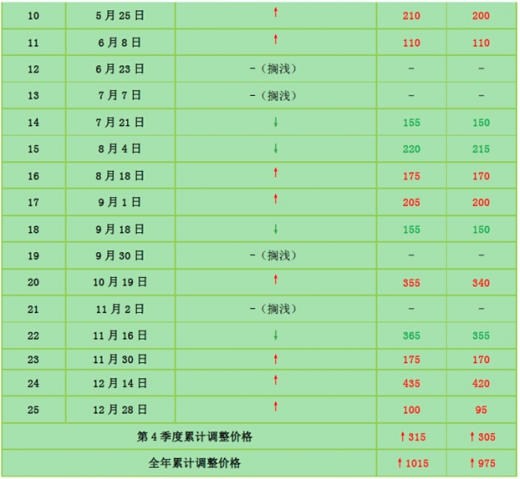

2016年1月13日,我国国内成品油价格调控设立了“天花板价”和“地板价”。在次规定下,2016年1月13日至12月28日的25轮调价周期内,成品油价格共经历了10次上调,5次下调,因挂靠原油不足40美元/桶临界线的“地板价”而一再暂缓调整亦有10次。全年涨跌互抵后,汽油价格累计上调1015元/吨,柴油价格累计上调975元/吨。截至2016年12月28日,汽油、柴油较2015年累计价格分别高1685元/吨、1690元/吨,上涨基调明显。

进入2016年4季度,国内成品油调价经历了5轮调价周期,并再次形成三连涨局面,且成品油涨跌最大幅度均发生在4季度。11月16日,成品油出现全年降幅最大的一次调价,汽油价格下调365元/吨,柴油价格下调355元/吨;12月14日,成品油出现全年涨幅最大的一次调价,汽油价格上调435元/吨,柴油价格上调420元/吨。从国际原油运行形势来看,自9月底OPEC达成冻产协议后,国际油价上涨动力得到支撑;随后11月底,OPEC开始正式推行减产协议以及12月中旬非OPEC产油国同样达成15年来的首个减产协议,国际油价在市场的利好刺激下一路上涨,国内成品油价格也随之上涨。值得注意的是,2016年4季度,国内成品油陆续升级成国六资源,油品置换在一定程度上造成我国成品油供应紧缺的局面;加之年底季节因素,部分主营油品已经提前完成年度销售任务,在保证主营油品利润政策的助推下,成品油价格出现了年内的最大涨幅。此外,升级后成品油价格也随着油气品质提升而小幅上涨。

虽然成品油价格管理体制不断调整,但这种“10个工作日一调”的定价机制并不是改革的最终结果。在油气体制改革的背景下,价格改革作为重点改革领域的方向一定是市场化。2017年,我国成品油行业应主动适应把握引领经济发展新常态,加快推进价格领域“放管服”改革,及时放开成品油价格,最大限度发挥市场决定作用。

参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国石油产业市场竞争格局研究与投资战略评估研究报告》

注释:目前国内油价不调整分为两种情况。一种称为“地板价”不调整,即国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元;另一种称为“搁浅”,即前10个工作日平均价格与下一轮调价前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元,成品油价格不作调整。

2、我国天然气管道运输价格改革政策落地

近年来,随着我国天然气市场的逐渐成熟和管网的迅速发展,现行的“一线一价”管道运输价格管理方式已经不能适应连接成网的天然气市场发展需求,必须打破天然气管道运输的垄断,才能切实推进天然气价格市场化进程。在总结天然气管道运输价格管理实践经验、借鉴市场经验成熟国家通常做法的基础上,2016年8月16日,国家发改委发布公告向社会公开征求对《天然气管道运输价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》的意见(以下简称两个《办法》);10月9日,两个《办法》同时印发,天然气管道运输价格机制改革正式破冰,这是落实党中央国务院关于深化价格改革、健全政府定价制度的重要举措。

两个《办法》对天然气定价方式进行根本性变革,最大限度彰显“公开透明”的指导思想。公开透明是市场化的基础,一个高效健康的市场一定是信息对称的市场,公开透明可以消除信息不对称,推动价格改革落地。首先,推行独立核算制度。两个《办法》明确要求经营管道运输业务的企业原则上应将管道运输业务与其他业务分离。目前生产、运输、销售一体化经营的企业暂不能实现业务分离的,应当实现管道运输业务财务核算独立。这就要求管输企业必须将自身经营状况透明化,为管网业务分离提供良好基础。其次,明晰管输成本构成。两个《办法》要求管道运输企业应当建立健全独立的输气业务成本核算制度,完整准确记录输气业务的生产经营成本和收入,对纳入成本的工资福利、管理费用等进行严格核定,并对八类可能隐藏利润和加大成本的支出进行界定,使其不得计入定价成本,杜绝加大成本增加消费者支出。定价基于成本,成本离不开审核,这条规定对于不合理的成本进行了极大约束,为后期管网定价合理性提供方法和依据。最后,要求信息全部公开。两个《办法》提出国务院价格主管部门制定和调整管道运输价格,应通过国务院价格主管部门门户网站向社会公开价格水平和相关依据。另外,管道运输企业应在每年6月1日前,通过企业门户网站或平台公开收入、成本等相关信息。这条规定不仅要求管道企业公开成本信息,还要求定价部门公开成本监审结论,两头公开更加提高了价格监管的科学性、规范性和透明度。

两个《办法》的另一个着力点是“明确管道在负荷率不低于75%时,税后全资收益率为8%”。该规定一方面准许企业税后的投资回报率,一方面又对企业的管道负荷率进行约束。目前,全球天然气管网的平均收益率达到6%-8%,《办法》中以规范的形式对全资收益率的规定目标显得非常可观,对吸引社会资本进入管道投资领域带来一定利好。同时,在管道负荷不低于75%的定位下,也能够激励不达标的企业提升自身企业负荷率,或积极向第三方放开管输服务。

本次出台的两个《办法》有利于促进管道向第三方开放,对工业企业来说,《办法》里规定企业可以直接向上游生产企业购买大用户的直供气,主干管道的价格降低可以直接降低大用户的使用成本,天然气市场发展活跃程度将不断提升。然而不容忽视的是,《办法》规定对管网分离并不是一个决定性的因素。由于这次改革涉及的仅是干线管道,针对分支管线、省级管线以及城市燃气管线的规定尚未明确。下一步,政府还将以管网放开为主线探索更加全面的改革方案。

3、发改委对天然气储气价格进行明确指导

“十三五”期间,为适应我国经济社会转型发展需要,我国能源领域将加快结构调整,实现清洁低碳发展。根据能源规划,“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。预计截至2020年,我国天然气消费量将达到3500亿立方米,年均增速达到13%,占一次能源消费的比重达到9.6%。但我国天然气消费储气设施建设速度偏慢、调峰能力不足的矛盾日益突出,已经成为制约天然气行业的“短板”。

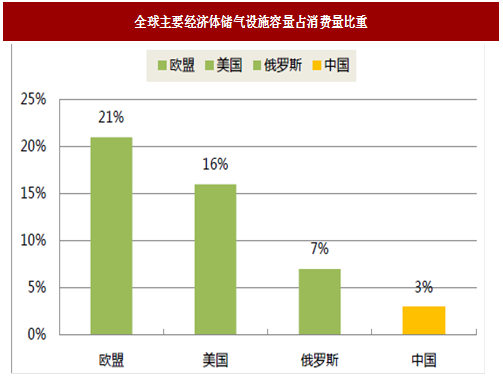

数据显示,2015年我国天然气消费量达到1931亿立方米,进口量621亿立方米,占总消费量的32%,但我国天然气储气设施容量占消费量的比例仅为3%。按照国际煤气工业联合会(IGU)对于天然气对外依存度达到和超过30%,储气库工作气量需超过天然气消费量12%的标准,我国天然气储气库工作气量远远无法满足现有的调峰需求。而目前我国天然气定价体系中没有单独体现储气成本的价格科目,储气库面临投资回报渠道不畅、市场交易机制缺失等问题,成本补偿、效益考核机制都十分不明晰,严重制约了我国天然气储气库的商业化运营发展。

《通知》明确了我国天然气储气服务价格由储气设施(不含城镇区域内燃气企业自建自用的储气设施)经营企业根据储气服务成本、市场供求情况等与委托企业协商确定;储气设施天然气购进价格和对外销售价格,由市场竞争形成;储气设施经营企业可统筹考虑天然气购进成本和储气服务成本,根据市场供求情况自主确定对外销售价格。

《通知》还明确城镇区域内燃气企业自建自用的储气设施,投资和运行成本纳入城镇燃气配气成本统筹考虑,并给予合理收益,鼓励城镇燃气企业投资建设储气设施。

此次《通知》通过买卖气价和服务费市场化来推进储气库实现独立盈利的最终目的,为储气企业建立一个明确的盈利模式,能够调动储气企业建设的积极性。目前来看,我国储气设施的投资主体过于单一,主要以中石油为主,而《通知》明确放开储气购销价格,在冬季天然气供应紧张的情况下,企业可以通过提升天然气售价来获得收益,增加了其他社会企业对储气设施投入的可能性。但《通知》的局限在于,本次文件仅对储气设施建设的盈利模式问题进行说明,而在其他约束条件比如投资主体的放开程度、布局离消费中心的远近、建造技术水平要求等问题尚留有空白。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。